Oleh: Muhammad Noza*

BASAJAN.NET- ADA AROMA getir yang perlahan membubung di udara sore. Bau dedaunan yang basah, tanah lembap, dan jejak langkah masa kecil di antara pepohonan coklat dan kedondong yang tumbuh liar, membawa Alif kembali ke waktu yang pernah ia tinggalkan. Sawah menguning di kiri-kanan jalan, seperti menyambut pulang kenangan yang lama dikubur dalam-dalam.

Langit menggantung rendah. Matahari tak bersinar sepenuhnya, seolah tahu bahwa sore itu bukan tentang keceriaan, melainkan tentang luka yang masih terasa, meski waktu telah berpuluh tahun berlalu.

Alif berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang dulu sering ia lalui bersama Mutia dan Ahsan. Setiap jengkal tanah ini merekam tawa dan jeritan masa kecil mereka. Setiap langkah adalah hantaman bagi hatinya yang belum utuh.

“Akak… Ahsan…” gumamnya pelan. Suaranya pecah, tenggelam desir angin yang menerbangkan aroma petang dan luka yang mengendap 27 tahun lamanya.

.

Di bawah Riak, Tertidur Dua Nama

Hari itu, sore yang serupa. Pukul lima. Waktu di mana cahaya matahari jatuh miring dan menciptakan siluet di antara batang pohon.

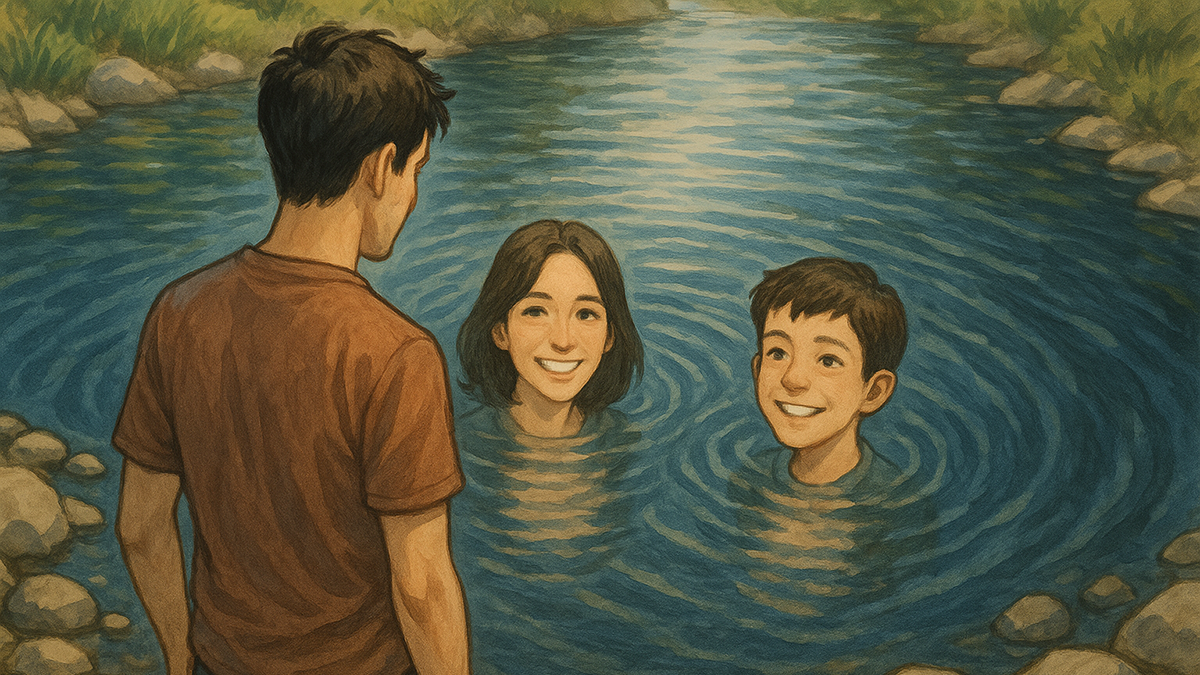

Mutia, kakak perempuan yang bagai ibu, menggenggam keranjang penuh pakaian kotor. Alif dan Ahsan berlari-lari kecil di depannya.

“Akak, nanti kalau udah selesai nyuci, kita boleh mandi lama ya?” pinta Ahsan, suaranya nyaring.

“Boleh, tapi jangan sampai ke tengah sungai. Ingat, ya,” jawab Mutia, seperti biasa, penuh ketegasan namun juga hangat.

“Iya, iyaaa… Akak cerewet!” ejek Alif sambil tertawa.

“Awas kamu, Lif, kalau Ahsan kenapa-kenapa!” sahut Mutia, melempar pandang tajam. Pandangan seorang kakak yang memeluk dunia dengan tanggung jawab yang tak seharusnya ia pikul sendiri di usianya yang baru menginjak 14 Tahun.

Sungai Desa Drien Sibak mengalir tenang sore itu. Tapi ternyata tenang tak selalu berarti aman.

Mutia duduk di tepi sungai, menyikat baju dengan sabun batangan yang mulai menipis. Alif dan Ahsan, seperti biasa, sudah membuka baju dan mencebur ke air. Riak gelak mereka beradu dengan suara air yang membentur bebatuan.

“Abang, lihat Ahsan! Ahsan udah bisa berenang!” teriak Ahsan.

“Eh, jangan ke tengah, San! Sini di pinggir aja,” sahut Alif.

“Bisa kok! Nih, Ahsan mundur dikit yaa… terus… gini caranya!” Ahsan tersenyum lebar, lalu mengambil ancang-ancang seperti gaya bebas yang pernah ia lihat.

“San! Jangan! Itu udah dalam—” Teriakan Alif tak selesai.

Ahsan sudah terlalu jauh. Kakinya mulai tak menyentuh dasar. Wajahnya panik, tangannya menggapai-gapai.

“Akak!!” teriak Alif panik melihat Ahsan tenggelam.

Alif berenang secepat yang ia bisa. Tapi Ahsan, yang tak tahu cara menyelamatkan diri, justru mencengkeram kepala Alif. Air menelan tubuh kecil itu dengan paksa. Alif terdesak. Ia melepaskan diri, naik ke permukaan, dan berteriak sekeras-kerasnya.

“Akakkkk!! Ahsan tenggelam!!”

Mutia menoleh, melempar pakaian, lalu berlari dan terjun tanpa pikir panjang. Tapi sore itu terlalu cepat berubah menjadi senyap. Dalam hitungan detik, Mutia pun hilang dalam arus.

Alif berlari. Berteriak. Tangisnya pecah, kakinya luka oleh batu dan duri. Tapi ia terus mencari pertolongan.

“Paaaak! Paak Samad!! Tolooong!! Akaakkk… Ahsaaaan!” Suaranya serak, terengah.

Pak Samad yang sedang menuntun sapi terperanjat.

“Alif?! Apa yang terjadi, nak?!”

“Akak Mutia… Ahsan… tengge…lam… di sungai… tolong, Pak… cepat!!”

Tanpa banyak tanya, Pak Samad berlari. Beberapa petani ikut bergabung. Ada Pak Burhan dan beberapa warga setempat. Mereka membawa tali, menyelam satu per satu, mengikuti arah Alif menunjukkan tempat terakhir ia melihat keduanya.

Sepuluh menit kemudian, Mutia ditemukan lebih dulu. Wajahnya pucat, tubuhnya berat, tapi masih ada napas. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Ahsan baru ditemukan hampir satu jam setelahnya. Tubuhnya membiru. Diam. Sunyi. Waktu seolah berhenti. Sore itu, Mutia dan Ahsan tak pernah kembali.

.

Rindu Itu Masih Bernapas

Setelah 27 tahun, Alif kembali berdiri di tepi sungai itu. Sungai yang menelan keluarganya. Sungai yang menyisakan kesepian dan rasa bersalah.

Pak Samad berdiri beberapa meter di belakangnya, membiarkan Alif sendiri dengan ingatannya. Lelaki tua itu kini dianggap sebagai ayah oleh Alif. Lelaki yang mengulurkan tangan ketika dunia memalingkan wajah.

“Akak… Ahsan…” suara Alif lirih. “Kalau waktu bisa diputar… Alif nggak akan lepasin tangan Ahsan. Alif nggak akan biarin Akak Mutia masuk ke sungai…”

Air matanya menetes. Rasa bersalah tak pernah benar-benar hilang.

“San… Ahsan itu penakut, tapi Ahsan juga yang paling cerewet.”

Alif masih ingat manjanya Ahsan yang selalu minta disuapin. Walau cuma nasi pakai ikan asin, tapi Ahsan selalu bilang itu makanan terenak di dunia,” Alif tersenyum pahit.

“Akak marah waktu Ahsan demam karena kehujanan. Marah waktu Alif nggak beli sabun, padahal Akak udah capek nyuci baju. Akak selalu peluk kami sebelum tidur.”

Angin sore menyentuh pipinya lembut, seolah membelai kenangan yang tak pernah benar-benar pergi.

“Akak… Ahsan… sekarang Alif jadi guru renang,” gumamnya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh riak air yang pelan.

“Alif ajarkan anak-anak cara mengapung, cara bernapas di air, cara menenangkan diri kalau takut. Alif ajarkan mereka supaya nggak tenggelam. Supaya nggak ada anak yang hilang di pelukan sungai.”

Ia terdiam sejenak. Matanya menatap air yang mengalir, seolah berharap bayangan dua orang yang paling ia cintai muncul dari balik riak.

“Alif bangga, San… Akak. Bukan karena gajinya, bukan karena seragamnya. Tapi karena Alif nggak lari dan mampu berdiri lagi, di atas luka yang dulu hampir menenggelamkan Alif juga.”

Tangannya gemetar, senyumnya menggigil pelan. Pak Samad mendekat, menepuk bahunya. “Sudah, nak. Mereka pasti bangga padamu.”

Alif tak menjawab. Matanya masih tertambat pada riak air yang pelan, seolah setiap alirannya menyimpan suara tawa Ahsan dan nasihat lembut Mutia. Sungai ini telah menelan separuh jiwanya, tapi juga memberinya alasan untuk hidup.(*)

.

* Penulis adalah Mentor Basajan Creative School (BCS), saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister di Universitas Padjadjaran. Email:muhammadnozaabdullah@gmail.com, IG: jha_mohammad. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis.

==========================

EDITOR: JUNAIDI MULIENG